|

Michaela Hermann

Tonpfeifenfunde vom Jakobsplatz in Augsburg. Oranier-Pfeifen in Bayern

Erstmals für die ehemalige Reichsstadt Augsburg

wird ein größerer zusammenhängender Fund von Tabakspfeifen

aus einer Ausgrabung vorgelegt. Besonders die Reliefpfeifen mit den Porträts

von Mitgliedern des niederländischen Fürstenhauses Oranien,

die außerhalb der Niederlande selten vorkommen, sind ein bisher

singulärer Fund in Bayern, und es wird daher der Frage nachgegangen,

weshalb diese teuren Rauchutensilien ausgerechnet in der Augsburger Jakobervorstadt,

einem etwas ärmeren Stadtviertel, auftauchen. Möglicherweise

handelt es sich um die Hinterlassenschaft eines (Klein-)Händlers.

Der aus über 800 Fragmenten bestehende Fund datiert relativ einheitlich

ins letzte Drittel des 18. und an den Beginn des 19. Jahrhunderts. Insgesamt

ist eine Dominanz Goudaer Produkte festzustellen, und darunter haben wiederum

die Pfeifen aus der Werkstatt des "Pfeifengiganten" Frans Verzijl

den größten Anteil. Aus seiner Werkstatt stammen auch die oben

erwähnten Reliefpfeifen. Aber auch der zunehmende Import aus dem

Westerwald lässt sich, vor allem anhand eindeutiger Stieltexte, nachweisen.

In manchen Fällen ist es schwierig, niederländische Originale

und Nachahmungen (aus dem Westerwald?) sicher zu unterscheiden. Die Funde

werden in einem ausführlichen Katalog und mit Objektzeichnungen vorgestellt.

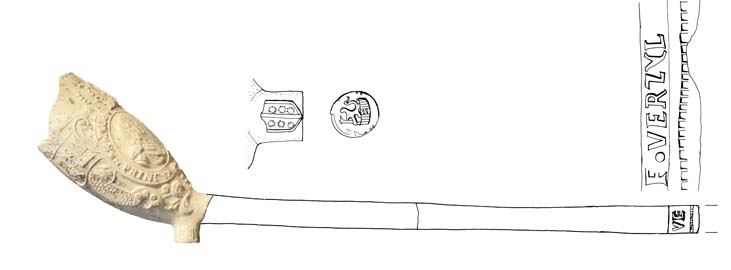

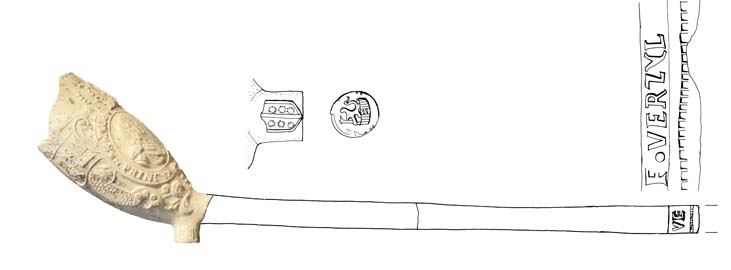

Abb. 3: Augsburg, Jakobsplatz. Reliefpfeife mit dem Porträt von Caroline

von Oranien-Nassau-Dietz, 1760-1765. Gouda. M. 1:1, Marken und Stieltext

M. 2:1.

|

|

Vergrößerung

Abb. 2: Augsburg, Jakobsplatz. 1 u. 2 Reliefpfeifen mit Porträts

von Mitgliedern des Hauses Oranien.

4 Reliefpfeife mit dem Wappen des Königreichs Preußen. 2.

H. 18. Jh. Gouda. M. 1:1.

|