Band 16/2003, S. 180-189

Richard Gartley: Deutsche "Stummelpfeifen" von Ausgrabungen

in den USA

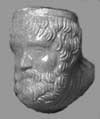

In einem breit angelegten Überblick werden Funde

von Gesteckpfeifenköpfen aus dem 19. Jahrhundert vorgestellt, die

von Großalmerode und Uslar in die USA exportiert wurden. Dabei sind

neben allgemeinem Darstellungen (Philosoph, Herkules, Frauenkopf, Türke)

vor allem die Porträtpfeifen amerikanischer Politiker und Präsidenten

von Interesse. Sie können auf wenige Jahre genau datiert werden,

da die Popularität der Pfeifen von der Kariere der Politiker abhängig

war. Dabei ist der bisherigen Ansicht zu widersprechen, solche Pfeifen

seien bevorzugt von Sklaven geraucht worden.

Philosophenkopf aus der Töpferei John Tabor in East Alton, New

Hampshire

Belegt werden kann die Produktion solcher Pfeifen durch

amerikanische Fabriken, die in Ohio, New Hampshire und Virginia ansässig

waren. Die einheimische Produktion war zwar qualitativ schlechter, doch

konnten die Hersteller die Störungen des Welthandels infolge des

amerikanischen Bürgerkrieges für sich nutzen.

|

|

Glasierter Gesteckpfeifenkopf aus Großalmerode mit dem Porträt

eins antiken Philosophen, gefunden in Fort Sanders, Wyoming

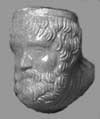

Porträtpfeife von Frank Pierce, 1853-1857 amerikanischer Präsident,

gefunden in San Juan Island

|